手持ち花火の種類は「約10種類」。

名前は「ススキ花火」「スパーク花火」「線香花火」「手筒花火」「絵型花火」「変色花火」「金魚花火」「トーチ」「サーチライト」「香り付き花火」。

線香花火の燃え方の名前は「蕾」>「牡丹」>「松葉」>「柳」>「散り菊」の5段階。

意味は、「人の一生」だそうですよ。

粋ですね〜・・・、さすが日本!大好き。

今回は「手持ち花火の種類と名前」「線香花火の燃え方の名前」や、「打ち上げ・置く花火の種類」まで詳しくご紹介いたします。

手持ち花火の種類と名前

手持ち花火の種類は「約10種類」。

名前はこちら。

- ススキ花火

- スパーク花火

- 線香花火

- 手筒花火

- 絵型花火

- 変色花火

- 金魚花火

- トーチ

- サーチライト

- 香り付き花火

それぞれの特徴を見てみましょう。(参考サイト)

ススキ花火

「すすきのように火花が勢いよく出る花火」のこと。

色の変化を楽しめるものもあるようです。

火花が吹き出すため、「風上から風下に向かって花火を持つ」と煙や火花が自分の方に来るのを防ぐことが出来ます。

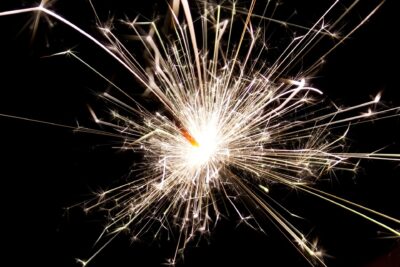

スパーク花火

「火花を散らすように派手に燃える花火」で,火花の吹き出し方にバリエーションがあります。

小さいスパーク花火は、誕生日ケーキに刺して、派手に火花を上げている光景を見ることがあるでしょう。

このように、派手な火花を上げることから,演出として使われることも。

同時に火をつけると大きな炎になって危険なので、「一本ずつ火をつける」

火が途中で消えても勢いよく火花が吹き出すことがあるので、「のぞきこまない」

線香花火

「蕾>牡丹>松葉>柳>散り菊の順に散っていく手持ち花火の中で人気」の花火ですね。

「西日本:すぼ手」と「東日本:長手」、2種類の線香花火があります。

最初から最後まで楽しめる、美しい花火。

手筒花火

「勢いよく火花が噴き出す手で持つタイプ」の花火。

色が変化していくタイプもあるので、派手な演出を楽しめそうですね。

絵型花火

「持ち手がキャラクターのデザイン」の花火。

火薬は包まれているので、まさにお子様にお勧めな安全な花火ですよ。

以下のような銃の形は男の子は嬉しいのかな?

変色花火

「色が次々に変わる」花火です。

10〜25色まで変わる花火もあり、華やかですよね。

金魚花火

着火後「水の中に入れて金魚のように泳ぐ様子を楽しむ」花火です。

水中で燃えるだけではなく、水面で動き回る金魚花火もあり、とっても面白いですよ!

トーチ

「ススキ・スパーク花火に似た粒がたくさん出てくる」花火。

昔からあるタイプの花火で、少しレトロな雰囲気を感じられますよ。

サーチライト

2枚の紙でできた「昭和の手持ち花火」です。

懐かしいと感じる方もいるのではないでしょうか。

香り付き花火

割と新しい「ほのかに香る香り付き花火」。

「香りは着火前にしっかり楽しみ」、「着火後は直で嗅がないよう」にだけ気をつけてください。

以下の花火でしたら、「けむり少なめで安全」かな。

線香花火の燃え方の名前

線香花火の燃え方の名前は、「蕾」・「牡丹」・「松葉」・「柳」・「散り菊」の5段階です。

徐々に火花の量が増え、だんだん火花の量が減り、そして最後に火の玉ができて、落ちる。

この儚く美しい一連が、「人の一生を表している」といわれています。(粋!)

蕾

最初の点火から徐々に火の玉が大きくなっていくまでを、花を開かせる前までの状態の「蕾」に見立ててこのように呼ぶそうです。

牡丹

蕾から次第にパチパチと力強く火花がはじけ始める段階です。

松葉

「牡丹」の状態から勢いを増し、激しく四方八方に広がる火花のはじける様子を見ることが出来ます。

火花のはじける様子が「松の葉」のように見えるため、このように名づけられているようです。

柳

「松葉」から火花の勢いが落ち、音が小さくなる段階。

柳の木のように火花がしなだれて、細く長くなります。

散り菊

「柳」からさらに勢いがなくなり、菊が散るように火花が一本ずつ落ちていく。

火の玉が少しずつ色を変え光が失われていき、やがて落ちる状態です。

ここで、線香花火をより長く楽しむ方法をご紹介します。

線香花火をより長く楽しむ方法

線香花火の「先端を45°ほど傾けて火をつける」こと。

火の玉の接地面積が垂直よりも斜めにした方が大きくなり、火の玉が落ちにくくなるようです。

また、「あまり長く火に当てない」ことや「火をつける前に火薬の上の方を少しねじってこよりを強化しておく」ことで火の玉を落ちにくくする、という方法もあるようです。

ちなみに、東日本では和紙で作られてる「長手」と、西日本では持ち手がわらか竹ひごで作られている「すぼ手」と呼ばれるもの、この2種類が多く出回っているそうです。

東日本は紙すきが盛んであったこと、西日本は米の生産が盛んでわらが豊富であったことから、それらを使って花火をつくったと言われています。

打ち上げ花火の種類と名前

打ち上げ花火の種類は、大きく分けて「割物」「半割物(小割物)」「ポカ物」の3つ。(参考サイト)

割物

「割り薬を爆発させて色や煙を出す星を空に飛び出させる仕組み」の打ち上げ花火。

- 菊(尾を引きながら放射状に飛び散る花火)

- 牡丹(尾を引かない鮮やかな花火)

- 冠、冠菊(大きな輪を広げながら長時間燃える花火)

- 型物(ハート型や蝶などのいろいろな形を描く花火)

半割物(小割物)

「小さな花火玉をいくつか破裂させて小さな花をたくさん咲かせる仕組み」の打ち上げ花火です。

- 千輪(花火が割れた後に中からこだまが時間差で一斉に開く花火)

- 万華鏡、八方咲き(花火が破裂すると同じ色の花火が放射線状に開く花火)

- 椰子(椰子の葉のように太い花弁が全方向に伸びた花火)

ポカ物

「上空で球体の玉皮が2つに割れ、中の星や細工を放出するさまざまな仕掛けができる」打ち上げ花火。

- 蜂(花が開く時にまとまった状態で四方八方にシュルシュル鳴りながら動く花火)

- 柳(垂れ下がるように流れ落ちる余韻を感じられる花火)

置く花火の名前

置く花火の名前はこちら。(参考サイト)

- ネズミ花火(花車)

- 噴出花火(吹き出し・ドラゴン)

- 蛇花火(蛇玉)

- ロケット花火

- 爆竹

- ナイアガラ

ネズミ花火

紙で火薬を包んで輪っかにした形の花火。

点火すると「くるくると回って破裂する」、元気な花火です。

噴出花火(吹き出し・ドラゴン)

「細い噴出口から噴き出すように出てくる」花火。

小さめの音タイプ・長時間噴出するタイプ・地面に落ちて光るタイプなどもある。

蛇花火(蛇玉)

着火後「ニョロニョロと伸びて燃え尽きる」不思議な花火です。

花火の中では静かなイメージがあるので、見て楽しんで下さいね。

ロケット花火

「ロケットのように垂直に打ち上がる花火」です。

安定した容器(細口の瓶など)に立てて真上を向け,導火線に火をつけたら,すぐに5m以上離れて打ち上がるのを楽しみます。

タイプは3種類。

- 音ロケット(音もなく上がって上空で破裂する)

- 笛ロケット(ピィーと音を出して上がる)

- 笛音ロケット(音を出しつつ上がり,上空で破裂する)

ちなみに、ロケット花火は果樹園などのカラス退治やアユ放流直後の鳥脅し,山猿のいたずら防止などの「鳥獣駆除」にも使用されることがあるそうです。

爆竹

「大きな音が連続で鳴る」花火です。

初めての方は、経験者がいた方が良いので気をつけて楽しみましょう。

ナイアガラ

ワイヤーなどで「等間隔に吊るして、装飾のように楽しめる」花火です。

- 家庭用

- 仕掛け花火

- 小型

の3種類あるようですね。

たくさん並べると、とても豪華で綺麗ですよ。

まとめ

まとめます。

なんか、花火したくなってきました!

初めて見た打ち上げ花火の音、怖かったなあ・・・。笑

いろんな花火の種類を知れましたね。

みなさま楽しんでいってらっしゃい〜!

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。